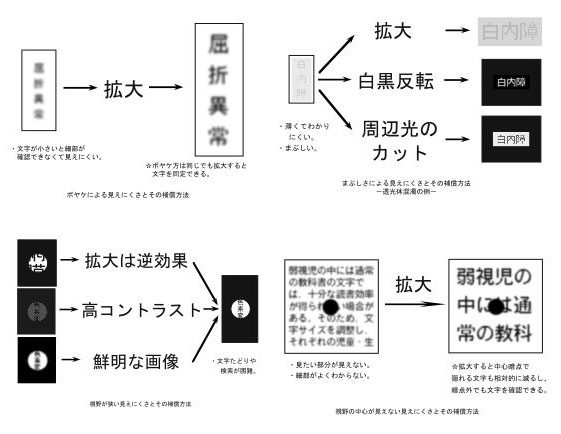

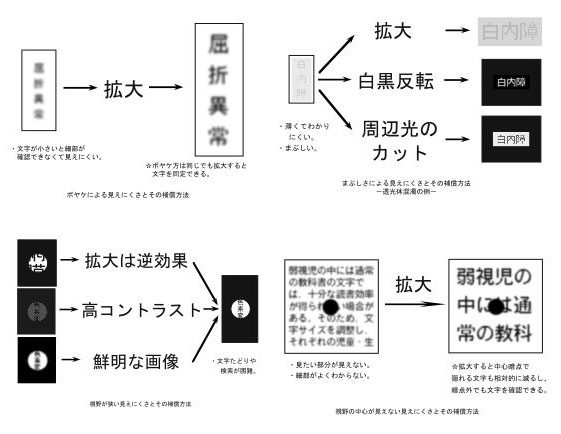

図1 ロービジョンの見え方とその補償方法

福島(1997)は、障害のある人と接する者に、どこまでその人の内面を自分の問題としてリアルに「想像」できるかを問いかけています。相手のことを完全に理解することは誰にもできませんが、相手の立場や気持ちを理解しようとする不断の努力が必要なわけです。「アルジャーノンに花束を」の作者であるダニエル・キイスも来日講演の中で、暴力を減少させる方法の一つとしてエンパシー(共感:他人と感情を共有する)と呼ばれる資質の重要性を指摘しています(早川書房編集部, 2001)。

ここでは、障害のある状況で活動がどのような制約を受けるか、支援技術を使うとどのように活動が広がるかを共感的に理解する手法として疑似体験(擬似体験とも書きますが、字義は同じです。障害をシミュレーションして体験するという意味です)を取り上げます。実習では、単一の視覚障害だけでなく、肢体不自由と視覚障害を併せ持っているケース等も想定した体験内容も用意いたします。疑似体験を通して障害のある人への共感的理解を深めてください。本論では、疑似体験の理論的背景について概説します。実習後、各自の体験を整理する際の参考にしてください。

技術のいいところは理念がなくてもある程度の効果が期待できる点です。でも、技術は使い方を間違えると逆効果になることもあります。したがって、理念をしっかりと持って技術を適応することが大切です。支援技術は人間の生活を豊かにすることを支える技術です。支援を提供する人と受ける人が気持ちのいい関係になければ意味がありません。障害のある人から「○○センターの人は専門家なのに、ちっとも気持ちをわかってくれない」という不満を聞くことがあります。いくら知識や技術を周知していても心情を理解していないと、そんな人から支援を受けたくないと言われる場合があるのです。

障害の疑似体験は障害のある人を理解し、技術の有効性や限界などを理解する上で有効な一つの手法です。支援者が当事者意識を持ち続けることを助けるツールの一つです。このツールを使いこなすためには、まず、人間関係について理解する必要があります。

障害のある人達への支援の意義は、知識としては理解できても、その重要性を実感するのは容易ではありません。例えば、まぶしくて見えにくい人への支援を例に考えてみると、長時間まぶしさにさらされる不快感、適切なサングラスが見つかったときの感動、サングラスだけでは対応できない場面がある歯がゆさ、集団の中で一人だけがサングラスをかけるときの心理的抵抗等、説明を受ければ知識としては理解できると思います。この知識を実感に変えていく手法の一つが疑似(シミュレーション:simulation)体験なのです。以前、医療スタッフにロービジョンの疑似体験で視力検査をやっていただいたことがあります。そのとき、ある体験者が「患者さんが一所懸命見ようとして、顔の向きを変えながら”もう少し待って、見えそうだから”と言っておられたときの気持ちがわかったような気がする」という主旨の感想を書いておられました。また、「照明等を工夫して見えたときってうれしいんですね」という主旨の感想もありました。そして、この疑似体験に参加された多くの医療スタッフの方が「明日から検査のときの心構えが変わる」との感想を残されました。疑似体験をしながら、患者の気持ちに心情を近づけていくことで態度変容が起こったのです。

ソクラテス哲学の権威であり、様々な学校に授業巡礼に出向いて人に向き合い、教えることと学ぶことを実践し続けた林竹二氏は「一片の知識が学習の成果であるならば、それは何も学ばないでしまったことではないか。学んだことの証は、ただ一つで、何かがかわることである」(林,1990)という言葉を残されました。疑似体験は私たちのケアに対する態度を「変える」上で大きな役割を果たすと思われます。体験を通して相手の心情を実感することで、知識や技術や理論はより意味をもってきます。疑似体験の必要性はここにあります。もちろん、疑似体験をしなくても共感性の高い人もありますし、疑似体験をしたからといって共感性が向上しない人もいます。疑似体験は、障害のある人への共感性を高め、相手の内面をリアルに想像するための一つのチャンスを提供するものだということを認識した上で実施していく必要があります。

視覚障害というと眼球に何か問題があるのではないかと思われるでしょうが、実は、眼球に損傷がなくても視覚障害になることがあります。また、眼が不自由ならメガネやコンタクトレンズを使えばよいとお考えかもしれませんが、メガネ等を使っても見え方が十分に改善しない状態が視覚障害なのです。

視覚障害のタイプを損傷(impairment)の部位で分類すると、眼球に損傷がある場合、脳に損傷がある場合、眼と脳をつなぐ神経に損傷がある場合、精神的な問題がある場合に分けられます。

1)眼球の機能障害

私たちが何かを見るためには、光が必要です。この光を受け取るのは眼の中の網膜という部位で、よくカメラのフィルムや映画のスクリーンに例えられます。ピントの合った、適切な量の光がスクリーンである網膜に投影される必要があります。眼の奥の網膜まで光を透過させる機能、網膜にピントを合わる機能、眼の中に入る光量を調整する機能、網膜で光を検出する機能等が適切に働く必要があります。これらの機能が障害を受けると、見えにくくなったり、見えなくなったりします。

白内障や角膜混濁等の透光体(透明な光を通過させる媒体)混濁は光を透過させる機能が障害を受けます。その結果、網膜に十分な光が届かないため、暗いところが苦手だったりします。また、本来透明な部分が白く濁って光を乱反射させてしまうため、明るすぎるとまぶしかったりします。

ピント合わに重要な角膜やレンズ(水晶体)等の機能が十分に働かない場合、網膜での映像がぼやけてしまうためメガネやコンタクトレンズが必要になります。ただし、メガネ等で改善される場合は視覚障害ではありません。なお、白内障の手術をしてレンズを取り出してしまった(無水晶体)場合、メガネ等で見え方はある程度改善できますが、ピントが合う距離は1点のみなので注意が必要です。近いところを見るためのメガネ等では遠くにはピントが合いません。ですから、メガネ等がどの距離用のものであるかをチェックしておく必要があります。

眼の中に入る光の量の調整は瞳孔という部分が担当しています。瞳孔はカメラの絞りと同じ機能を果たしていて、明るいときには小さくなり、暗くなると大きくなって眼の中に入る光量を調整してくれます。この働きが損傷を受けると、眼に光が入りすぎてまぶしいという状態になります。

網膜は光を検出するとても大切な部分です。光の中から色や形等の特徴を検出する働きがあります。この網膜の細胞が剥がれてしまったり、萎縮して機能しなくなったりすることがあります。例えば、全身病として注目されている糖尿病が進行すると、網膜に損傷が出てくるため見えにくくなるのです。なお、高齢になると網膜の細胞も劣化してきます。細かい文字が見えにくくなるのは、老眼だけが原因ではなく細胞の劣化によっても起こります。網膜では色の情報も処理されます。この機能が損傷を受けると色覚障害になります。

2)情報を伝達する神経や脳の障害による視覚障害

網膜で検出された情報は神経を経由して脳の視覚中枢という部位に伝えられます。この情報伝達をする神経や脳に障害が生じると視覚障害になってしまいます。腫瘍が情報伝達の神経を圧迫していたり、何らかの原因で情報伝達の神経が切れてしまうと、眼球には問題はないのに見えなくなってしまいます。また、脳腫瘍や脳血栓等で脳そのものがダメージを受けることもあります。頭の後ろ側にある視覚中枢という部位にダメージが生じてもやはり視覚障害になってしまいます(中枢性視覚障害とか、皮質盲と呼ばれます)。また、幼い頃に適切な視覚情報が与えられない状況(視覚遮断)が長期間続くと視覚中枢の発達が阻害され、見えなくなってしまいます。乱視や斜視等への対処を小児(8歳頃まで)に行う必要があるのは、視覚中枢の発達が阻害されるからです。このように眼球そのものに問題がないのに視覚障害になってしまう場合もあるわけです。

3)心因性の視覚障害

眼球にも神経にも脳にも問題がないのに見えにくくなることもあります。ショッキングな出来事など精神的な問題に起因する心因性の視覚障害です。当人としては嘘をついているわけでも怠けているわけでもないのに確かに見えないという症状になります。

以上、簡単に説明しましたが、一口に視覚障害といってもどの部位にダメージがあるかによって様々なタイプがあります。

厚生労働省の「平成13年度身体障害者実態調査及び身体障害児実態調査」(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0808-2.html)では18歳未満の子供は4,800人(障害のある子供の総数は81,900人)、18歳以上の視覚に障害のある人は301,000人(身体障害のある人の総数は約324万人)と推定されています。成人を年齢別で見ると、20歳代が2.3%、30歳代が2.7%、40歳代が5.3%、50歳代が15.6%、60歳代が21.9%、70歳以上が51.5%となっており、5年前よりも高齢化が進んでいます。つまり、高齢の人、特に70歳以上の比率が高いということがわかります。

行政上、障害の程度は「身体障害者手帳」(視覚に障害のある人の92.1%が取得)の等級(身体障害者福祉法)で規定されていて、等級が少ない程障害が重いことを示します。18歳以上で見ると、1級が34.9%、2級が24.6%、3級が9.0%、4級が9.3%、5級が11.3%、6級が10.6%となっています。最も障害の程度が重いのは1級ですが、これは「両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう)の和が0.01以下のもの」と定義されています(この障害等級の定義は行政上のものであり、専門家からは疑問が出されています)。矯正視力とは眼鏡やコンタクト等で近視等の屈折異常を矯正した視力のことで、視力0.01とは30cmの距離で切れ目の大きさが約9mmのランドルト環(C型をした視標)がわかる程度の見え方です(http://www.econ.keio.ac.jp/staff/nakanoy/article/LowVision/assessment/index.html)。この視力で文字を読もうとすると苦労しますが、例えば、机の上に置いてある本の位置や比較的大きなサイズの文字や図であれば視覚的に確認できるはずです。つまり、最重度の視覚障害と言っても、全盲ばかりではなく、ある程度、視覚活用が可能な人もあるわけです。手帳の等級から考えても、少なくとも7割(1級の人の中にも視覚活用ができる人がいることを考慮するともっと多く)の視覚障害の人は日常生活において視覚を活用できます。このように日常生活において視覚を活用できる視覚障害のことをロービジョン(low vision)とか(教育的・社会的)弱視と呼んでいます。

図1 ロービジョンの見え方とその補償方法

視覚障害=点字というイメージがあります。しかし、18歳以上の視覚障害の人で点字が出来ると答えたのは32,000人(10.6%)で多くはありません(出来ないと回答した人が76.1%)。最も重度の視覚障害がある1級の人の中でも点字が出来るのは21.0%に留まっています。点字は早期からの学習が重要で、高齢になってからでは修得が困難だと言われています。確かに、失明原因の上位にある糖尿病性網膜症の場合、触覚の感度低下や認知障害も併発するケースが多く、点字の学習を困難にしていると思われます(http://www.econ.keio.ac.jp/staff/nakanoy/article/braille/diabetic/diabetic1/diabetic1.html)。また、中途視覚障害の人に系統的に点字を教えてくれる場所が少なかったり、日本の点字は欧米に比べてサイズが小さいことも影響していると思われます(http://www.econ.keio.ac.jp/staff/nakanoy/article/braille/diabetic/diabetic2/diabetic2.html)。いずれにしろ、点字さえ用意すれば視覚障害についての配慮をしたと考えるのは十分ではありません。

私たちが世界を知る働きのことを知覚(perception)と言います。私たちは、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚などの感覚を通して豊かな世界を知覚しています。皿の上にのっている丸い形の小麦色をした(視覚)、表面がざらざらで堅い(触覚)、バニラの匂いがする(嗅覚)、甘い(味覚)クッキーを食べると、サクッと音がする(聴覚)という具合です。触覚と味覚はその「もの」に接近しなければわからない感覚ですが、視覚、聴覚、嗅覚は直接触らなくても(離れていても)その「もの」を知ることができる感覚です。特に、視覚は、遠くにあるものが何であるかを知る上で、重要な働きをしている情報量の多い感覚です。適切な光があり、ある程度以上の大きささえあれば、すべての「もの」を離れた場所から確認できるのです。つまり、視覚の最も重要な働きは、目の前にある物や人や環境等の特徴を瞬時にして、しかも、いちいち触ることもなく確認できることなのです。例えば、目の前の人が誰であるか、その人がどんな顔をしているのか、笑っているのか、怒っているのか、その人が手にもっているものが何であるか、それは食べられそうなものであるかどうか、その人と握手をするためには何歩ぐらい歩けばよいのか、一緒に外に行くためにはどの方向に進めばよいのか、庭にある朝顔にどんな色の花が咲いているかどうか、柿の木には実がなっているかどうか、等など。視覚の働きは、これらの事象を瞬時にして確認できることなのです。

さて、視覚に障害を受けると上述のような事象を別の感覚や知識等を利用して確認することになります。例えば、白杖(はくじょう)を使って地面や障害物を確認したり、普通の文字の代わりに点字を使ったり、声を頼りに目の前の人が誰であるかを知ったり、言葉で顔の特徴を説明してもらってどんな顔かを想像したりすればよいというわけです。きっと出来ないことは何もないはずです。しかし、視覚から情報をつかむことと比べると手間がかかりますし、面倒でもあります。周りの風景を始終説明してもらうのは少し気がひけてしまうだろうし、いちいち相手の顔の表情を尋ねることも面倒だと思います。視覚障害の不便さはこの点にあります。なお、一般に視覚障害の人は「歩行(移動と定位)」と「読み書き」に苦労すると言われています。しかし、対人コミュニケーションの際にも困ることが少なくありません。人間のコミュニケーションは顔の表情や身ぶり等、言葉以外の要因に随分と助けられています。そのため、言葉が自由に使いこなせてもコミュニケーションがスムーズに行えない場合が出てくるのです。

疑似体験には様々な意義があります。坂本(1997)は疑似体験の教育的な意義や新しい技術を開発する上での役割を述べています。また、中野(1997)はa) 障害のある人達が遭遇している不便さやそのときの心理を理解する手がかりを得ること、b) 障害のある人へのケアやサービス技術に関する知識・技術・理論の意義を共感的に理解する手がかりを得ること、c) 新しい技術や課題等を発見するための手がかりを得ることを挙げています。また、福島(1997)や矢田(1997)は障害のある人の内面を自分の問題としてリアルに「想像」するための手がかりになることを挙げています。つまり、疑似体験では障害のある人の感情的な内面を理解したり、活動を行うときの不便さを理解したり、支援技術の有効性や限界を理解したり、新たな技術の開発の手がかりを発見したりする機能があるわけです。なお、WHOの障害の概念と対比して考えると、どのような機能障害(impairment)があるのか、どのような活動(activity)の制約があるのか、どのような参加(participation)の制限を受けるかを体験的・共感的に理解するものだと位置づけられます。

一方、疑似体験には問題点もたくさんあります。福島(1997)や矢田(1997)はシミュレーションの精度という技術的な問題以外に心理的・情緒的側面を真に理解できない点を指摘し、疑似体験での自らの理解を過信しないように注意を喚起しています。つまり、疑似体験は障害のある人とよいかかわり合いを模索していくための一つの有効な手がかりに過ぎないことを絶えず意識しておく必要があるわけです。

「支援技術を使って活動に広がりが出てきたらどんな気持ちになるでしょうか?」 いままで出来なかったことが出来るようになったり、10分かかっていた作業が1分で終われば、さぞ、うれしいはずです。相手の笑顔を見てそのうれしさを共有するのは基本ですが、疑似体験を通して同じように苦労や便利さを実感していれば想像力はさらに強くなるはずです。相手に技術を紹介する前に、まず、自分自身で体験してみることが必要です。そうすれば、その技術を使う上での細かな配慮に気づくはずです。また、その技術をさらにブラッシュアップするための新しいアイデアや工夫が生まれてくるかもしれません。

疑似体験は建物や街などのバリアフリーチェックの一つの方法としても有効です。障害のある人と一緒に疑似体験でバリアがないかどうか検証していくわけです。そうすれば、障害のある人の指摘がより実感を伴って理解できるはずです。また、障害のある人も気づかなかったポイントを発見できる可能性もあります。なお、バリアフリーチェックをする際には必ず専門家や障害のある人と一緒にチェックして総合的に判断してください。シミュレーターには多くの限界がありますので、疑似体験だけから結論を出すのは危険です。